„Innovative Talente nehmen schleunigst Reißaus, wenn sie in ein ‚müdes‘ Umfeld kommen.“

Frau Schüller, wie weit sind die Unternehmen in der DACH-Region, wenn es darum geht, agiler zu werden und entsprechende Transformationsprozesse in Firmen umzusetzen? Haben Sie das Gefühl, die Coronapandemie und die von ihr erzwungenen Anpassungen haben einen nachhaltigen Wandel in Gang gesetzt?

Ja, richtig, coronabedingt haben sich viele Agilisierungsprozesse in den Unternehmen erheblich beschleunigt. Das ist sehr zu begrüßen. Doch schaut man genauer hin, passiert das meiste nur punktuell. Zudem beschränkt sich das Vorgehen auf die Mitarbeiterseite, die Arbeitsplatzgestaltung und digitale Arbeitstools. An den organisationalen Basisstrukturen hingegen ändert sich praktisch nichts. Okay, der Vorstand fährt neuerdings Tesla, versteckt seine Krawatten im Schrank und lässt sich duzen. Ansonsten bleibt man weiterhin hierarchisch aufgestellt und in Silos organisiert – wie eh und je. Will heißen: Man dreht zwar an kleinen Schräubchen, aber nicht am großen Rad.

Woran scheitert das Drehen des „großen Rads“ denn konkret?

Es bringt zum Beispiel rein gar nichts, wenn ein selbstorganisiertes Team im Schnellsprint ein Kundenprojekt bis zur Umsetzungsreife entwickelt, dies dann aber wochenlang in einem klassischen Toplevel-Entscheidungsgremium hängen bleibt. Da, wo es keinen grundlegenden Erneuerungswillen gibt, kommen kühne, bahnbrechend neue Ideen über das Stadium des Zettelchenklebens nicht hinaus. Und da, wo sich Pilottrupps neu ausrichten und autonom arbeiten dürfen, verpufft deren Transformationsenergie, sobald sie auf ein verkrustetes Grundgerüst treffen. Solange die organisationale Basis nicht angefasst wird, wird ein Großteil der Agilisierungsbemühungen leider wirkungslos bleiben.

Vollmundige Erklärungen gibt es aber doch zuhauf und Bürokratieprobleme sind jedem Unternehmen nur allzu bekannt. Woran hapert es also, wenn wir die bescheidenen Umsetzungsergebnisse analysieren?

Das Bewusstsein, sich verändern zu müssen, diskutiert niemand mehr weg. Doch wir haben ein ernstes Umsetzungsproblem: Wem es nämlich selbst an den Kragen gehen könnte, der tut nur so, als ob. „Verbale Aufgeschlossenheit bei anhaltender Verhaltensstarre“ nenne ich das. Besserweggekommene haben nun mal ein ursächliches Interesse an der Aufrechterhaltung ihres Status quo. Privilegien, Status, Einfluss und Geltung, um all das haben amtierende Führungskräfte lange gekämpft. Das freiwillig wieder herzugeben, ist verdammt schwer. Durch einen adipösen Verwaltungsapparat und eine aufgeblähte Steuerungsbürokratie sorgen die einzelnen Bereiche ja überhaupt erst für ihre Daseinsberechtigung. Die erste Erkenntnis der Oberen müsste demnach folgende sein: Die wahren Bremser, das sind wir selbst. Doch mit dieser Größe ist wohl eher selten zu rechnen.

Zusammenfassungen auf getAbstract.com

Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür?

Im klassischen Management fehlt es an Mut. Wer sein ganzes Leben um seine Karriere herumgebaut hat, hat keinen Bock auf Experimente. Die bergen das Wagnis des Scheiterns. Eine größere Fehlentscheidung, Budget in den Sand gesetzt, Zielzahlen nicht geschafft, und man ist Geschichte. Folgt man hingegen den Regeln und einem vorgezeichneten Plan, hat man nichts zu befürchten. So sind die meisten Manager keine Gestalter, sondern Verwalter, weil das System, in dem sie Verantwortung tragen, Experimentierfreude nicht belohnt.

Was denn stattdessen?

Vielmehr werden Punktlandungen auf Planvorgaben verlangt – und bonifiziert. Wird aber Verfahrenstreue belohnt, macht man eben nur das. Ideenlosigkeit, Risikoscheu und Zögerlichkeit sind die Folge. Bei genauer Betrachtung sind also nicht die Menschen in den Unternehmen „verkehrt“, sondern es ist ein abgetanes System und die mit ihm verbundenen Denkmuster und Handlungsweisen.

Vor zwei Jahren schrieben Sie in „Die Orbit-Organisation“: Starre Prozesse stehen der durch die digitale Transformation geforderten Dynamik im Weg und Top-down-Management sowie verkrustete Strukturen haben gegen agile Netzwerke keine Chance. Was gilt eigentlich als „starr“?

Nach wie vor verbrauchen sich etablierte Organisationen in rückständigen Regelwerken, überholten Planungsprozessen, verfehlten Anreizsystemen, Kontrollexzessen und einem korsetthaften Kennzahlenkult. Es ist der verzweifelte Versuch, Unvorhersehbares in den Griff zu bekommen. Doch im Neuland gibt es keine Erfolgsgarantien. Märkte, die noch nicht existieren, können nicht analysiert, höchstens hoffnungsvoll voreingeschätzt werden. Ein Albtraum für den klassischen Manager. Der will keine Abenteuer, sondern Messbarkeit und einen vorgezeichneten Weg, sozusagen eine Vollkaskoversicherung für neuartige, wilde, forsche Ideen. Aber:

In dynamischen Zeiten ist Starre das Letzte, was hilft.

Anne M. Schüller

Wie richtet man das unternehmerische „Navi“ also neu – und flexibler – aus?

Was in den Unternehmen von nun an benötigt wird, sind vernetzte Strukturen, eine Kultur des fortwährenden Experimentierens, pfiffige Umdenker und mutige Andersmacher, die den Sprung weit nach vorne wagen. Denn wir stehen am Beginn einer Ära mit völlig neuen digitalen Technologien. Jede Innovation ist hierbei Anstoß für weitere Innovationen und sorgt dafür, dass die nächste Innovation rascher erreicht werden kann. Für diese neue Businesswelt haben wir das Orbit-Modell entwickelt (siehe unten). Es propagiert den Übergang von einer aus der Zeit gefallenen pyramidalen zu einer zirkulären Organisation, die sich adaptiv und antizipativ auf die Erfordernisse unserer Hochgeschwindigkeitszukunft einstellen kann.

Aber wenn es den Unternehmen wirtschaftlich weiterhin „zu gut“ geht, sodass die „Dringlichkeit“ fehlt, fehlt der Anreiz, diese großen Umstrukturierungen in Gang zu setzen. Welche Ausreden hören Sie im Alltag gern, wenn es genau darum geht?

„Unser Umsatz brummt. Wir sind voll ausgelastet. Es geht uns prächtig. Wieso was ändern, wenn’s läuft?“ Das sagen mir vor allem die Coronagewinner. Genau jetzt, entgegne ich dann, ist der beste Moment, die Zukunft beherzt in Angriff zu nehmen. Denn wenn es einem Unternehmen mal nicht mehr so gut geht, hat es dafür keine Zeit. Zudem sagt der Erfolg von gestern rein gar nichts über den Erfolg von morgen. Leider optimieren viele Unternehmen lieber ihre Vergangenheit, statt grundlegend Neues zu wagen.

Wo würden Sie ansetzen, um Wandel und Innovationen anzustoßen?

Oh, da gibt es viele Mittel und Wege. In meinem neuen Buch habe ich zu diesem Zweck 15 Change Hacks gelistet und ausführlich beschrieben. Das sind Maßnahmen, mit denen man Veraltetes über Bord wirft, schnelle Veränderungen bewirkt und sich neu erfindet. Nehmen wir doch gleich einen Hack, den ich „Freitagnachmittagprojekt“ nenne. Dabei geht es um „Eigenzeit“ zwecks Fortentwicklung kreativer Ideen. In der Hektik des Tagesgeschäfts bleibt dafür kaum Zeit. Gestatten Sie ambitionierten Freigeistern also zum Beispiel, vier bis sechs Wochen lang jeden Freitagnachmittag an eigenen Projekten arbeiten zu dürfen. Lassen Sie sie in dieser Zeit unbehelligt, verlangen Sie auch keine Zwischenberichte. Am Ende der festgelegten Zeit sollen sie unternehmerisch sinnvolle Vorschläge für das weitere Vorgehen machen. Schon viele Marktplayer sind mithilfe dieses Konzepts sehr erfolgreich geworden.

Und wenn es um das „große Ganze“ geht, nicht um den Freitagnachmittag?

Um derzeitige Strategien, Strukturen, Denk- und Vorgehensweisen ganz grundsätzlich anzugehen, empfehle ich einen Hack namens „Elefant im Raum“. Warum Elefant? Weil es um etwas wirklich Großes geht: ein offensichtliches Problem oder offizielles Tabu, das unübersehbar ist, doch alle tun so, als wäre es gar nicht da. So kann mithilfe des „Elefanten im Raum“ ein längst überfälliger Diskussionsworkshop angestoßen werden. Stellen Sie den Anwesenden dazu etwa folgende Frage: „Wenn es um unsere Zukunft geht, was sind die wahren Blockaden, über die zwar offiziell niemand spricht, worüber wir aber unbedingt reden sollten?“ Ein guter Moderator ist bei diesem Anlass unerlässlich.

Sonst fliegen die Fetzen! – Aber für die Fortgeschrittenen, die dem Elefanten schon einen Namen gegeben, ihn aber noch nicht beseitigt haben: Wie belebt man „eingeschlafene“ Transformationsprozesse?

Wenn Transformationsprozesse misslingen, liegt das meistens am ‚Wie‘.

Anne M. Schüller

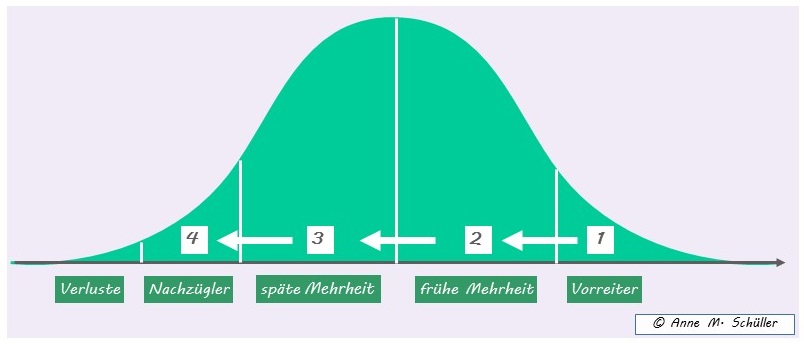

Üblicherweise werden sie von oben nach unten über die Beschäftigten „ausgerollt“. Doch die Menschen haben verschiedene Geschwindigkeiten und unterschiedliche Risikobereitschaftslevel, wenn es um Veränderung geht. In jeder Firma gibt es Vorreiter und Nachzügler. Um nicht gegen Ablehnung ankämpfen zu müssen, konzentriert man sich zu Beginn auf die Experimentierfreudigen mit Biss und Durchhaltevermögen. Ein Vorgehen in Anlehnung an die Innovation Curve von Everett Rogers bietet sich da geradezu an.

Beginnend mit den Pionieren geht nach und nach die gesamte Organisation durch den Wandel. Die Stoßrichtung ist dabei nicht top-down, sondern horizontal.

Das klingt, als solle eigentlich gar nicht „gestoßen“ werden …

Freiwilligkeit ist am Anfang entscheidend. Von den Ersterfolgen inspiriert rücken weitere Einheiten nach. Viele werden das Neue erst dann versuchen, wenn es andere ausprobiert haben. Sukzessive findet nun eine „Ansteckung“ von Mitarbeiter zu Mitarbeiter statt. Eine Faustregel besagt: Sind zehn Prozent der Menschen für eine Sache gewonnen, entsteht ein Sog. Wurden also erst einmal genügend Leute erreicht, wird auch die Mehrheit der anderen ihnen folgen. Dort sitzen viele Bewahrer. Die warten, bis eine Brücke ins Neuland gebaut und damit die Sache sicher ist. Es bringt rein gar nichts, sie von Anfang an mitnehmen zu wollen. Vielmehr beruhigt man diese, indem sie an den Veränderungen zunächst noch nicht teilnehmen müssen.

Welche Vor- und Nachteile haben die sogenannten Labs, die zwar als Inkubatoren für Änderungsprozesse in größeren Firmen beinahe unbestritten sind – aber doch häufig nicht das liefern oder liefern können, was sie sollen?

In den zumeist ausgegliederten Innovation Labs geht es vor allem darum, Jungunternehmer-Qualitäten und digitalen Pioniergeist zu entwickeln, um sich temporeich, ergebnisoffen und risikoaffin in neue Märkte hineinzubewegen. Das bedeutet aber auch: Das Mutterhaus muss ebenfalls agiler werden und lernen, hierarchieärmer, dezentraler, flexibler und selbstorganisierter zu handeln – ohne Ausnahme und über alle Bereiche hinweg. Sonst kommt es zu Abstoßungsreaktionen, sobald man versucht, das Junge, Frische, „Flotte“, Neue aus den Labs zu integrieren und die gesamte Organisation so zu befruchten. Darüber hinaus sind Alibi-Aktivitäten und solche, die nur PR-Zwecken dienen, völlig inakzeptabel. Sie bringen rein gar nichts, zerstören aber die interne und externe Glaubwürdigkeit.

Und was macht man, wenn das Kapital für ein „Lab“ fehlt – Stichwort KMU?

In dem Fall begibt man sich zunächst auf die Suche nach Game-Changern im eigenen Haus.

Kreative Köpfe finden sich fast überall, oft in Ecken des Unternehmens, wo man sie gar nicht erwartet.

Anne M. Schüller

Ihnen gibt man Zeit und Raum für Freitagnachmittagprojekte, so wie oben beschrieben. Mehrere solcher Freigeister können sich zu einer Art Inhouse Lab zusammentun, um zum Beispiel die Digitalisierung voranzutreiben. Radikal neue Produkte, Services oder Geschäftsmodelle können sehr gut auch in „Disrupt me“ Labs entwickelt werden. Dazu laden Sie junge Menschen aus der Start-up-Szene zu sich ein. Aufgabe der Teilnehmer ist es, nach Wegen zu suchen, um Sie – also: Ihr Unternehmen – disruptiv zu zerstören. Gute Lösungen kaufen Sie ihnen dann ab.

Was halten Sie vom „Leihen“ eines Labs? Also: Die Disruptionsdienstleistung für eine gewisse Zeit als Beratung einzukaufen – der Kostenrahmen ist überschaubar, interne Ressourcen bleiben zunächst weitgehend unangetastet.

Ja, alternativ kann man ein externes Lab buchen. Dabei stellt man zunächst sein zu bearbeitendes Projekt vor. Daraufhin wird eine Gruppe aus Gründern, Künstlern, Kreativen, Designern, Coaches, Studierenden und Experten aus unterschiedlichen Disziplinen zusammengestellt. Die Teilnehmer würden sich in dieser Kombination normalerweise nie treffen. Doch genau das macht die richtige Mischung aus. Denn je mehr Facetten, Perspektiven und Diversität es in einer Gruppe gibt, desto mehr findige Lösungen sind möglich. Die jeweils individuell zusammengestellte Gruppe bearbeitet in einem Tagesworkshop das Projekt und stellt dem Kunden anschließend ihre Empfehlungen vor.

Kann man den Wandel auch vorantreiben, indem man mehr Mitarbeiter einstellt, die das richtige Mindset mitbringen? Und was machen die, wenn sie dann doch in ein eher „müdes“ Umfeld kommen – wie bleiben sie motiviert?

Innovative Talente nehmen meist schleunigst Reißaus, wenn sie in ein „müdes“ Umfeld kommen, in dem sich beim besten Willen nichts bewegen lässt. Wer sie halten will, muss wahrhaftig bereit sein, das Neue ins Unternehmen zu lassen.

Wenn Sie heute jemanden einstellen würden, welche Qualifikationen – abseits des für das Profil ausgemachten Skillsets – müsste sie oder er mitbringen?

Ich würde nach Menschen suchen, die zwischen unterschiedlichen Meinungen und divergierenden Interessenlagen navigieren können. „T-shaped“ werden solche Personen genannt. Symbolisiert durch das T vereinen sie in sich die Fähigkeiten von Spezialisten und Generalisten. Neben ihrer eigentlichen Expertise haben sie weitreichende fachübergreifende Interessen, sodass sie ganzheitlicher handeln und vielseitiger einsetzbar sind. Sie haben Kompetenzen in mehreren Arbeitsfeldern und denken in großen Zusammenhängen. Dort, wo ein Experte nur Ausschnitte sieht, bringen sie das Beste aus vielen Bereichen zusammen. Sie agieren wie Brückenbauer, die das Wissen und Können von heute mit der Zukunft verbinden.

Warum ist das so wichtig?

Weil „quer“ das maßgebliche Stichwort in der organisationalen Struktur werden wird: Innovationen entstehen interdisziplinär, Projekte werden bereichsübergreifend in Angriff genommen, Prozesse werden crossfunktional optimiert. Das Zusammenspiel zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz muss organisiert und junge Digitalexpertise mit gutem alten Erfahrungswissen verwoben werden. Zudem müssen neuartige Partnerschaften zwischen Alt- und Jungunternehmen sinnvoll zusammengekoppelt werden. Auch eine Kundenreise, die Customer Journey, verläuft nun immer quer durch die Unternehmenslandschaft über alle Abteilungsgrenzen hinweg – und über das eigene Unternehmen hinaus. Inzwischen vernetzen sich ganze Industrien miteinander. Selbst ehemalige Konkurrenten tun sich zusammen, um attraktive Ökosysteme zu bilden. Und um in diesem neuen Umfeld erfolgreich zu sein, brauchen Sie mehr T-Personal.

Das klingt auch nach ganz neuen Anforderungen an das HR.

So ist es. Die Kunden wie die Mitarbeiter von heute wollen keine Allerweltslösungen und Gleichmacherei, sondern Außergewöhnliches – und ständig was Neues. Individualisierung ist ein ganz großer Trend. Unvorhersehbare Ereignisse und permanente Vorläufigkeit kommen hinzu. Die Fähigkeit zum steten Wandel ist von daher das größte Plus. Sie ermöglicht es, andere, weitere, bessere, noch unverbrauchte Betätigungsfelder rasch zu erschließen.

Um im Wirtschaftsgeschehen der Zukunft eine maßgebliche Rolle zu spielen, braucht es also Talente, die den Unterschied machen: Um-die-Ecke-Denker, Aus-der-Reihe-Tänzer, Erneuerer, Übermorgengestalter.

Anne M. Schüller

Solche Persönlichkeiten muss ein Unternehmen suchen, finden und an sich binden. Von genormten Prozessen und Weiterbildung nach Schema F muss sich das HR deshalb schnellstmöglich trennen.

Tut es das denn?

Nein. Standardisierte Auswahlverfahren sind noch immer fast überall üblich. Die Biografie braucht Geradlinigkeit. Aus Arbeitszeugnissen liest man heraus, wie sich jemand „einfügen“ kann. Dem Anforderungskatalog, der an ihn gestellt wird, soll der Bewerber wie eine Schablone entsprechen. Verhält er sich wie erwartet, winkt man ihn durch. Er handelt anders als üblich, wirft gar das vordefinierte Bewerbungsgespräch aus der Bahn? Ein erstes Indiz für Nonkonformismus! Das könnte Ärger geben und die betriebliche Ordnung stören. Lieber vorsorglich weg mit ihm. Ein gravierender Fehler! Denn: Standards erzeugen Mittelmaß. Und Mittelmaß gerät zunächst in den Preiswettbewerb und dann ins Aus. Ergo: Nur das Besondere hat eine glorreiche Zukunft. Wer also Toptalente und das Besondere in ihnen sucht, muss Gelegenheiten bieten, das Besondere schon gleich zu zeigen, um es dann ins Unternehmen und schließlich zum Kunden zu tragen.

Über die Autorin

Anne M. Schüller ist Managementdenkerin, Keynote-Speaker, mehrfach preisgekrönte Bestsellerautorin und Businesscoach. Die Diplom-Betriebswirtin gilt als führende Expertin für das Touchpoint-Management und eine kundenzentrierte Unternehmensführung. Ihr Touchpoint-Institut bildet zertifizierte Touchpoint-Manager und zertifizierte Orbit-Organisationsentwickler aus. Von ihr soeben erschienen: Querdenker verzweifelt gesucht: Warum die Zukunft der Unternehmen in den Händen unkonventioneller Ideengeber liegt (Gabal, 2020). Mehr unter: www.anneschueller.de

Mehr zum Orbit-Modell

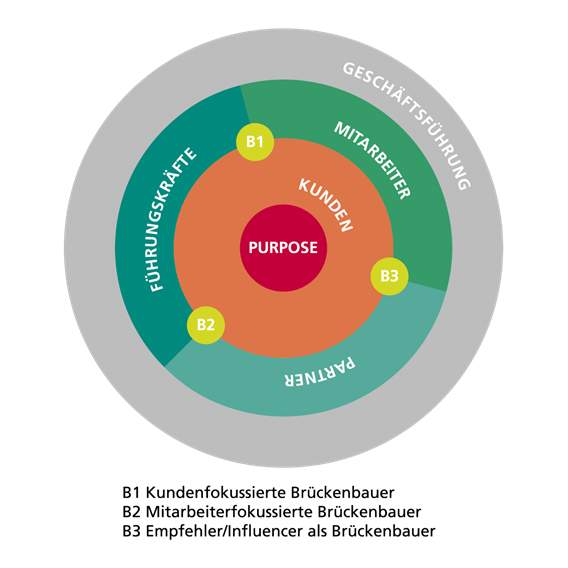

Das Orbit-Modell ist eine Organisationsinnovation. Es propagiert den Übergang von einer aus der Zeit gefallenen pyramidalen zu einer zirkulären Unternehmensstruktur, um für die Businesswelt der Zukunft gerüstet zu sein. Das Neue daran zeigt sich wie folgt:

- Der Purpose: Im Zentrum der Organisation steht ein kraftvoller Purpose – der Daseinssinn eines Unternehmens. Er ist ökonomisch, ökologisch und sozial von Bedeutung und zugleich attraktiv für die Kunden und alle Mitarbeiter. Wie der Kern einer Frucht sichert dieser Purpose das Überleben am Markt.

- Die Stellung der Kunden: Die vielbeschworene Kundenzentrierung wird in diesem Modell sofort sichtbar. Die Kunden scharen sich um den Purpose, weil dieser für sie anziehend und unterstützenswert ist. Alle Mitarbeiter kreisen um die Kunden – auf Augenhöhe und in dynamischer Interaktion.

- Die Stellung der Mitarbeiter: Sie stehen nicht länger unten in einer Top-down-Hierarchie, sondern agieren gleichrangig im Kreis mit den Führungskräften und Partnern des Unternehmens auf das Kundenwohl hin. Operative Entscheidungen treffen die Mitarbeiter dezentral, crossfunktional und zumeist selbstorganisiert.

- Die Stellung der Führungskräfte: Die Führungskräfte sind nicht von den Kunden separiert. So wird Kundennähe in Orbit-Organisationen nicht nur sichtbar gemacht, sondern auch tatsächlich gelebt. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Partnern des Unternehmens funktioniert gleichberechtigt und Hand in Hand.

- Die Bedeutung der Partner: Längst bringen die Schwächen, die sich bei herkömmlichen Organisationen in Bezug auf den transformativen Wandel zeigen, immer mehr Unternehmen dazu, an Innovationszentren anzudocken, eigene Innovation Labs aufzubauen, digitale Einheiten auszugründen und/oder mit passenden Start-ups zu kooperieren. Solche strategischen Alliierten sind die neuen Innovationshelfer und Wachstumstreiber.

- Die Brückenbauer: Wenn sich in der Außenwelt alles vernetzt, muss das auch drinnen im Unternehmen passieren. Hierzu werden Brückenbauer gebraucht, die interdisziplinäre Verbindungen schaffen. Sie schließen die Kluft zwischen drinnen und draußen, zwischen oben und unten, zwischen Mensch und Denkmaschine. Zudem werden externe Fürsprecher und Influencer benötigt, die dafür sorgen, dass neue Kunden kommen und kaufen.

- Die Stellung der Geschäftsleitung: Die Geschäftsleitung symbolisiert nicht länger die Spitze, sondern das Fundament einer Firma und sorgt für die notwendige Stabilität. Sie ist verantwortlich für die Transformationsstrategie und setzt sich vehement für sie ein. Zudem agiert sie als Bindeglied mit der Öffentlichkeit. Und sie ist Brückenbauer in Richtung Zukunft.

- Die eingebaute Dynamik: Kreise sind ein typisches Merkmal sich dezentralisierender Organisationen. Doch auch Kreise brauchen Dynamik, indem sie sich miteinander verbinden. So entsteht ein System, in dem Aspekte der Erneuerung von jedem an jeder Stelle jederzeit initiiert werden können. (as)